グラスホッパー・マニファクチュアの5年ぶりとなる完全新作「Romeo Is a Dead Man」。総監督の須田剛一氏が、時空警察ロミオの奇抜なストーリー、「ブラッディアクション」の仕組み、そして新作への挑戦に込めた想いを明らかにします。

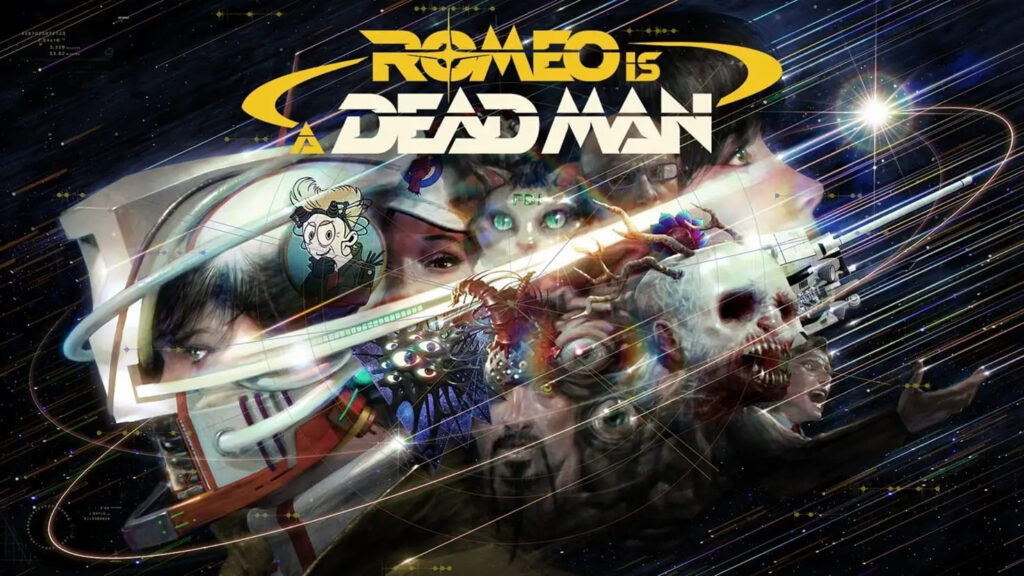

「killer7」や「ノーモア★ヒーローズ」シリーズなど、数々の独創的な作品で世界中のゲームファンを魅了してきたグラスホッパー・マニファクチュア。その代表、須田剛一(Suda51)氏が手掛ける完全新作「ROMEO IS A DEAD MAN」が、2026年にPlayStation 5、Xbox Series X|S、およびPC(Steam、Windows)向けに発売されます。「ウルトラヴァイオレント・サイエンスフィクション」と銘打たれた本作は、時空を股にかける壮大な物語と、血しぶき舞う過激なアクションが融合した、まさに須田氏の真骨頂と言える作品です。

須田剛一氏が語る、新作の独創性

グラスホッパー・マニファクチュア(以下、GhM)の5年ぶりの完全新作「Romeo Is a Dead Man」は、その独特な世界観と過激なアクションにより、大きな注目を集めています。本稿では、海外メディアによる総監督の須田剛一(Suda51)氏へのインタビューを軸に、この意欲作の核心とGhMならではの開発哲学に迫ります。

奇抜な物語、その着想源

「Romeo Is a Dead Man」の物語は、FBI時空警察特別捜査官ロミオ・スターゲイザーが一度死に、「デッドマン」として蘇生するところから始まります。この奇抜な設定の原点として、須田氏は映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」や「リック・アンド・モーティ」といった、時空を扱った作品からインスピレーションを得た、と明かしています。

物語の冒頭、主人公ロミオ・スターゲイザーは、任務中に命を落とすという衝撃的な展開を迎えます。しかし、科学者である彼の祖父ベンジャミンが「デッドギア」と呼ばれる特殊なヘルメットを頭部に装着させ、彼を死の淵から復活させるのです。こうして、「デッドマン」というコードネームを持つ超人的な存在が誕生します。

時空そのものが崩壊した世界で、ロミオはFBI内の「時空警察」の一員として、時空の法則を乱す凶悪犯たちを追跡する任務に就くことになります。その一方で、彼は前触れもなく消えた恋人ジュリエットの行方も追い求めているのです。彼女の失踪と時空の崩壊が深く結びついている……その事実に、ロミオは次第に気づくことになります。

須田氏は、「もし『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の冒頭でマーティが死んでしまったら、ドクはどうやって彼を救うだろうか?未来へ行って助けるだろうか、と考えたのです」と語っています。この一つの思考実験こそが、新作の壮大な物語の出発点となりました。

さらに、時空犯罪者を追うFBIという設定は、須田氏がファンであるディック・ウルフ制作の海外ドラマシリーズ(「ロー・アンド・オーダー」「FBI」フランチャイズなど)の影響を強く受けていると公言しています。GhMならではの予測不可能な世界観を構築している点は、注目に値するでしょう。

ゲーム性の核心「ブラッディアクション」

本作のゲームプレイの最大の特徴は、刀剣による近接攻撃と銃による遠距離攻撃を切り替えながら戦う「ブラッディアクション」です。須田氏は「戦闘体験は、武器を切り替えながらリソースを溜めてスキルを使う、というループで構築されています」と説明しています。

ロミオは敵の血を吸収することで「Bloody Summer」という特殊攻撃を発動でき、戦況を一変させることも可能です。この能力は本作の戦闘システムの核心であり、プレイヤーに高いカタルシスを提供する、緻密に設計された要素の一つです。ゲームバランスについては、全体的に近接戦闘にやや重きを置きつつも、特定のボスや弱点を攻撃するためには銃の使用が不可欠な場面も設計されています。

例えば「Everyday Is Like Monday」という名のボスとの戦闘では、近接武器では届かない弱点を銃で狙い撃ち、その後近接攻撃で畳みかけるという戦術が求められるのです。これにより、プレイヤーは状況に応じた戦術の切り替えを迫られ、単調にならない奥深いアクションを楽しめます。

また、レベルデザインがオープンワールドではなく、意図的にリニアな構成を採用している点も特筆すべきでしょう。これには、濃密なアクションとストーリーテリングに集中できる環境をプレイヤーに提供する、という明確な狙いがあります。ロミオは目的地へ進むため、派手なビジュアルが特徴的な異次元「サブスペース」へ飛び込み、シンプルなパズルを解く必要がある場面も設けられました。この要素は、アクション一辺倒ではない、ゲームプレイに変化をもたらす重要な役割を担っています。

唯一無二の「GhMらしさ」とは

「killer7」や「ノーモア★ヒーローズ」シリーズなど、GhMの作品は常に「らしさ」に満ちています。「Romeo Is a Dead Man」も例外ではありません。須田氏は「ゲームから得られる雰囲気や感覚そのものがGhMらしさです」と断言しています。

本作は視覚表現においても多様性を持ち、アクションシーンではフォトリアリスティックな3D表現を採用する一方、ストーリーシーンではコミックブック風のカットシーンや8ビット風のUI要素など、場面に応じて異なるアートスタイルが使い分けられています。このアートディレクションについて、開発チームは「あちこちに散らばっているけれど、良い意味で」と表現しており、統一感よりも表現の多彩さを重視する姿勢が窺えます。

その象徴ともいえる暴力描写についてはどうか。ソニーからは「GhM史上最も血なまぐさいゲーム」と評されている一方で、「個人的にはそれほど暴力的だとは思いません。私なら対象年齢を『T for Teen』にします!」と、須田氏は笑顔で語り、独自の感性を覗かせています。周囲からは「絶対に『M for Mature』になる」と言われているものの、「彼らが何を言っているのか分からない」と冗談めかして応じる余裕を見せています。ここに、長年過激な表現を追求してきた創作者ならではの感覚の違いが表れています。

最強タッグが支える開発と創作哲学

本作は、須田氏とグラスホッパーの中核メンバーである山崎レン氏との13回目の共同クレジットです。須田氏は山崎氏を「天才」と評し、ビジュアルだけでなくゲーム全体のディレクションにおいても優れたセンスを持つと称賛しています。

「彼はグラスホッパーとは何か、グラスホッパーのゲームはどうあるべきかを本当に理解している。私たちは多くの価値観、視点、考え、アイデアを共有しているんです」と須田氏は語り、長年の協働関係こそが、新作の独創性を支える根幹であると言えます。

開発過程では二度にわたり状況の変化によって内容の再考を迫られたものの、SF設定と時空を超える世界観が、通常の地球を舞台とした作品では実現できないアイデアを自由に取り入れることを可能にした、と須田氏は振り返っています。この思考実験がもたらしたSF設定は、断片化した宇宙やサブスペースといった要素が、多くの可能性を開きました。「時空を旅しているわけですから、私たちは好きなことができる!」と気づいたと、SF設定が創作の自由度を高めた側面を強調しています。

なぜ新作に挑むのか:クリエイターとしての矜持

続編やリメイクが市場の主流となる現代において、完全新規IP(知的財産権)である本作を世に送り出す理由は何でしょうか。

「『作りたいものを作る』という姿勢は変わりません」と、須田氏は力強く断言しています。続編やリメイクの流行はゲームだけでなく映画業界にも見られる現象であり、須田氏はこれを現代の特徴と捉えつつも、「永遠にこのままではないはずです。時間が経てば、以前のように開発者が続編やリメイクよりも新作ゲームに興味を持つ時代に戻るでしょう」と、展望を語っています。

過去には「ロリポップチェーンソー」の知的財産権を失うという経験もしており、開発者が自身の創造したIPを所有できない現状への問題意識も示唆しています。

「ゲーム開発者にとっての問題の一つは、私たちが取り組んで自ら創造した多くのIPを所有していないという事実です」。このため、自らが創造したストーリーを、他の会社やパブリッシャーが引き継いで展開できる可能性もあると率直に語りながらも、「落ち着いて、目を閉じて、少し瞑想することが本当に大切だと感じています」と、冷静に受け止める姿勢も見せています。そのような経験を経てもなお、彼の創作意欲が揺らぐことはありません。

開発者として、須田氏とグラスホッパーは「新しいオリジナルゲームを作ることと、過去に手がけたシリーズに取り組むことを同じくらい好んでいます」と語り、新作か続編かという二択ではない、その時々で作りたいものを作るという柔軟な姿勢を貫いています。時代の流行に左右されることなく、創造性を優先する姿勢こそが、GhMが長年にわたってファンを魅了し続けてきた理由と言えます。

「Romeo Is a Dead Man」は、須田剛一氏とGhMが長年培ってきた経験と、決して色褪せることのない挑戦心が結実した作品です。プレイヤーがロミオと共に時空の果てで何を目撃するのか。その全貌が明らかになる2026年の発売に、期待が高まります。