Bungieの新作シューター「Marathon」ゲームプレイトレーラーが公開。「Halo」や「Destiny」で培われた高品質な銃撃戦、戦術的なPvPvEは健在で、最大18人のライバルやAI「監視部隊」との駆け引き、独特のビジュアルも魅力です。一方で、競合タイトルとの差別化や物語性、ローンチ時のコンテンツ量など、いくつかの課題も指摘されています。

はじめに

Bungieは、待望の新作「Marathon」に関するトレーラーと、発売日を含む詳細情報を公開しました。「Halo」や「Destiny」シリーズで世界的な評価を得てきたBungieが、新たにエクストラクションシューター(Extraction Shooter)として送り出す本作は、Bungieならではの洗練された銃撃メカニクスと、作り込まれた独特のビジュアルが魅力です。しかし、競争の激しいライブサービスゲーム市場で本作が確固たる地位を築くためには、いくつかの課題も浮き彫りになりました。本稿では、ゲームメディアGamespotによる開発中のアルファ版先行プレイレポートを基に、「Marathon」の現状と将来性について、補足情報も踏まえつつ解説します。

Marathon | 公開シネマティックショート動画

Bungieならではの高品質なゲームプレイ

「Marathon」の核、それはBungieが長年培ってきたファーストパーソン・シューター開発における卓越した技術が活かされている点に他なりません。実際にプレイすると、その銃撃戦の手触りの良さ、一瞬一瞬の操作に対する満足感は、「Halo」や「Destiny」のプレイヤーならばすぐに馴染めるでしょう。近接攻撃の爽快感、精密な射撃によるヘッドショットの達成感など、Bungie作品特有の「プレイしていて楽しい」感覚は健在です。

Marathon | プレイ映像公開トレーラー

Marathon | ゲームプレイ概要トレーラー

本作は、PvPvE(プレイヤー対プレイヤー対環境)のマルチプレイヤーシューターであり、「エクストラクションシューター」と呼ばれるジャンルに属します。プレイヤーは最大3人1組のチームを組んで、貴重な資源や装備(戦利品)が眠るマップへと降下します。そこでは最大で他に18人のライバルランナー(計7チーム程度)や、AI制御の敵(公式情報によれば「監視部隊」や「未知の脅威」も存在するとのこと)と戦いながら目標を達成し、脱出地点に到達・生還することが目的となります。脱出に成功すれば持ち帰った戦利品でキャラクターを強化できますが、途中で倒されれば全てを失う。まさにハイリスク・ハイリターンなゲーム性です。

ディレクターのジョー・ジーグラー氏は、「エクストラクションシューターの可能性は、開発チームの熱意と、Bungieが持つPvPのルーツに立ち返りつつ次世代の体験を創造するというアイデアから生まれています」と語りました。リスクと報酬のバランスが鍵となるこのジャンルは、Bungieにとって新たな挑戦であると同時に、かつてのPvPにおける原点や、90年代に展開された旧作『Marathon』シリーズの精神性に立ち返る試みとも言えるでしょう。

戦術性と緊張感を生むゲームシステム

「Marathon」のゲームプレイは、「Destiny」のような派手なアビリティが飛び交うスピーディーな戦闘とは一線を画しています。より地に足の着いた戦術的な展開が重視されているのです。キャラクター(ランナー)の移動はスタミナによって管理され、ダッシュやスライディングには制限が設けられています。これにより、プレイヤーはより慎重な状況判断とポジショニングを求められることになります。

Marathon | クリエイターアルファゲームプレイハイライト

ゲームプレイディレクターのアンドリュー・ウィッツ氏は、「私たちは、Bungieがこれまであまり手掛けてこなかったタクティカルアクションに力を入れています。そのためには、プレイヤーが緊張感を感じられるような、ある種の『摩擦』が必要です。過去作では圧倒的な物量差が緊張感を生んでいましたが、本作では『敵がどこにいるか分からない』といった情報の不確実性が、より重要な要素となります」と説明します。

この意図的なゲームスピードの調整と不確実性は、エクストラクションシューター特有の緊張感を高める上で効果的に機能しているようです。いつどこから敵が現れるか分からない状況下で、限られたリソースを管理しながら脱出を目指す体験。それは確かに高い没入感をもたらします。加えて、公式情報によれば変動するイベントや天候の変化といった要素も盛り込まれ、予測不能な展開を生み出す要因となる見込みです。

一方で、装備を失うリスクは初心者にとって高いハードルになる可能性があります。しかし、公式情報では、たとえ装備を失っても「ファクションから新しい装備を受け取りすぐに戦いに復帰できる」といった救済措置も用意されているとのこと。リトライへの配慮も見受けられます。このバランスが実際のプレイでどのように機能するのか、注目したい点です。

ランナーシステムとアビリティ

プレイヤーが操作する「ランナー」は、それぞれ固有のアビリティを持っています。アルファ版でプレイできた「ローカス」は、追尾ミサイルやエネルギーバリケードといった比較的オーソドックスな能力を持つ兵士クラスでした。他のランナーも存在するものの、全体的にアビリティの影響は「Destiny」のガーディアンや「Apex Legends」のレジェンドほど劇的ではなく、戦況を覆すというよりは、戦術的なアドバンテージを少し得る程度に留まっている印象です。

なお、本作はチームプレイが推奨されており、ピン機能やダウン状態の仲間(DBNO:Down But Not Out)を復活させるシステムなども用意されています。しかし、公式にはソロでの挑戦も可能とされており、プレイスタイルの選択肢は確保されているようです。

公式には、ステルスに特化して敵をやり過ごす(ボイド)、攻撃的な装備で敵チームから戦利品を積極的に奪う(グリッチ)、あるいは味方の支援に徹するといった、より多様なプレイスタイルが可能になるとされています。だが、アルファ版で体験できた範囲では、その戦術の幅広さを実感するには至りませんでした。この比較的シンプルなアビリティ設計は、ゲームの複雑さを抑え、新規プレイヤーの参入障壁を下げる効果もあるでしょう。ジーグラー氏は、「PvP体験に熱中し、サンドボックス的なプレイスタイルに興味がある人にとって、「Marathon」がエクストラクションシューターへの入り口となることを目指しています」と述べています。

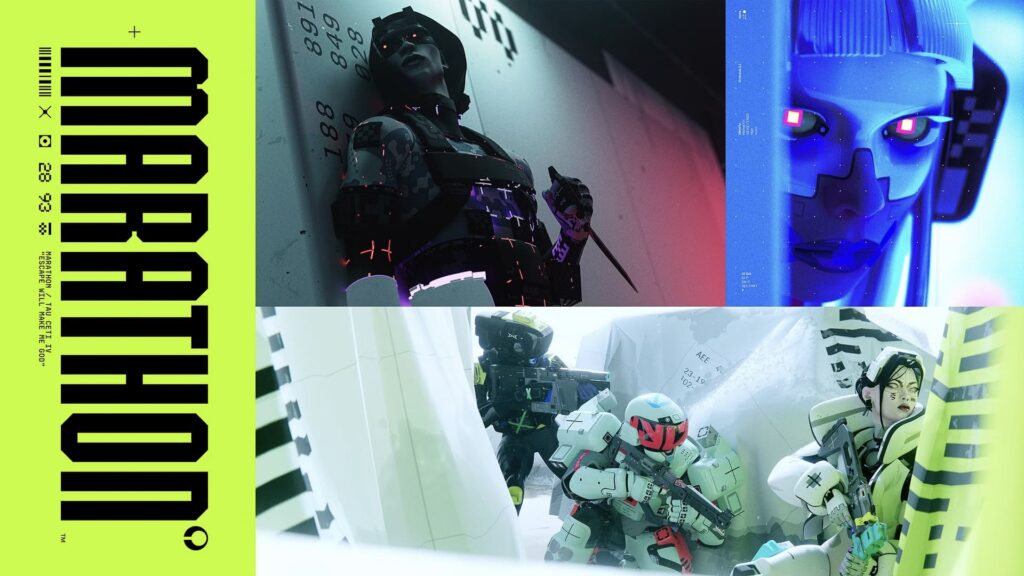

目を引くビジュアルと世界観

「Marathon」の大きな魅力のひとつは、独特なビジュアルデザインです。「サイバーシンプル」や「フューチャーレス」といったキーワードで表現されるアートスタイルは、シンプルさを基調としながらも、グラフィックデザインを重視した未来的で洗練された印象を与えます。「高忠実度、ローポリゴンのインダストリアルデザイン」とBungieが説明するように、クリーンでありながら情報量の多いビジュアルが特徴となっています。ランナーのデザインも、スポーツファッションから着想を得たという未来的で個性的なスタイルが目を引きます。プレイしたマップ「ペリメーター」は、ネオンカラーが施された印象的な工業地帯であり、「ミラーズエッジ」を彷彿とさせる美しい景観でした。

「決め手」の不在と競合との差別化

ここまで「Marathon」の優れた点を挙げてきましたが、アルファ版をプレイした上で、いくつかの懸念点も浮かび上がります。最も大きな課題は、本作独自の「フック」、すなわち他の多くの人気マルチプレイヤーゲームと明確に差別化できる強力な魅力や要素が、現時点では見えにくい点ではないでしょうか。

コアとなる銃撃体験は高品質であるものの、全体的なゲームプレイのループやランナーのアビリティ構成などは、既存の作品で見たことがある要素の組み合わせという印象は否めません。もちろん、堅実に作られており、プレイしていて楽しいのは事実です。しかし、「Apex Legends」、「Escape from Tarkov」、「Call of Duty」、「Fortnite」など、プレイヤーの時間と注目を奪い合う強力な競合タイトルがひしめく市場において、「Bungie製であること」以上の明確な独自性がなければ、プレイヤーを引きつけ、維持し続けるのは容易ではないかもしれません。

物語体験の具体性と実装への疑問

Bungieは「Marathon」を、「Bungieが得意とするクールなストーリーテリングを多く実現できる、PvPvEゲームのようなサービス」として開発していると述べています。舞台は2893年の惑星タウ・セティIV。謎めいたメッセージを発端とする事件の真相を探るため、プレイヤーはランナーとして惑星に降り立ち、様々な派閥からの「契約」をこなしていくことになります。

しかし、アルファ版では、この物語要素を具体的に体験する機会はほとんどありませんでした。派閥システムは存在するものの、現状では目標達成を通じてランクを上げ、報酬を得るという進行システムの一部に過ぎず、物語への没入感や、プレイヤーが世界に介入しているという感覚は希薄でした。ジーグラー氏は、シーズンが進むにつれて物語が展開し、プレイヤーの行動が世界に影響を与える仕組みや、収集アイテムを通じて伝承が明らかになる「デジタル探偵」のような体験を実装予定であると語りました。具体的には、シーズンごとにランク戦、マップ内に隠された秘密の発見、進行するストーリー、コミュニティイベントなどが計画されているとのこと。これらが実際にどのようにゲーム内で体験できるのか、ローンチ時の実装に注目が集まります。

「プレミアム」価格とコンテンツ量

「Marathon」は「フルプライスタイトル」ではないものの、「プレミアム」製品として発売される予定です。具体的な価格設定は未発表ながら、バトルパス、ローンチ時に3つのマップ(4つ目は発売後すぐに追加予定)、そして現状ではまだ輪郭のはっきりしない物語やキャラクター成長システムに対して、プレイヤーがどれだけの価値を見出すかは不透明な状況です。無料プレイタイトルも多い市場環境において、初期コンテンツが限られている場合、有料であることは参入のハードルとなるでしょう。

クロスプラットフォーム戦略

「Marathon」はPS5、Xbox Series X|S、PC向けにリリースされますが、XboxやPCでプレイする際にPlayStation Network(PSN)アカウントをリンクする必要がないことがBungieによって公式に確認されています。ただし、クロスプラットフォームおよびクロスセーブ機能を利用するためにBungie.netアカウントが必要になる可能性があります。

ポテンシャルと乗り越えるべき壁

「Marathon」のアルファ版は、Bungieが持つ高品質なシューター開発能力を改めて示すものでした。洗練された銃撃戦、戦術的なゲームプレイ、そして魅力的なビジュアル。これらは大きなポテンシャルを感じさせます。AI制御の敵が単なる的ではなく、適度な挑戦を与えてくれる点も評価できるでしょう。また、公式情報にあるソロプレイの選択肢や、敗北時の救済措置が用意されている点も、間口を広げる試みとして注目したいところです。

しかし、現時点では、市場の競合タイトルに対する明確な「決め手」に欠ける印象は拭えません。公式がアピールする多様なプレイスタイルやシーズンごとの豊富なコンテンツ展開が、言葉通りにローンチ時から実現されるのであれば、本作の魅力は大きく増すはずです。ですが、物語体験の具体性や初期コンテンツ量も、成功への鍵を握る重要な要素となるでしょう。

Bungieは「Destiny」シリーズで、ローンチ後の課題を乗り越え、ゲームを大きく成長させてきた実績を持ちます。その経験と開発力をもってすれば、「Marathon」も時間と共に進化し、プレイヤーを惹きつける独自の魅力を開花させる可能性は十分にあると考えられます。

とはいえ、多くのライブサービスゲームが短命に終わる厳しい現実も存在します。特に「プレミアム」価格で提供される以上、プレイヤーは早期にその価値を判断するはずです。「Marathon」がBungieの新たな成功譚となるのか、それとも期待に応えられずに埋もれてしまうのか。2025年4月24日開始予定のクローズドアルファテストを含め、今後の情報公開と、ローンチ後の展開を注意深く見守る必要がありそうです。

Bungieの「Marathon」はPS5、Xbox Series X|S、PCに対応し、2025年9月24日に発売が予定されています。

情報元:GameSpot